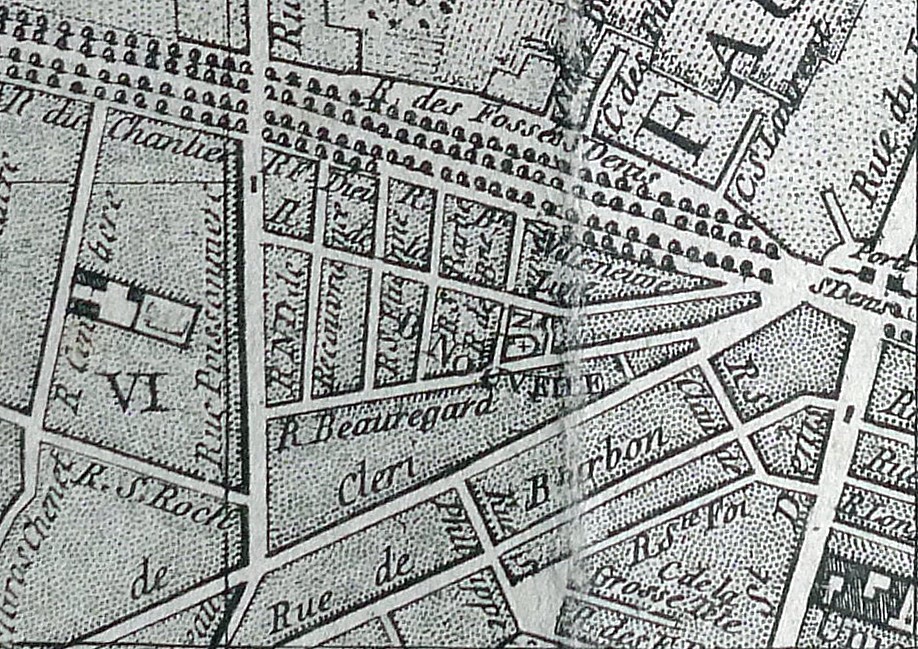

Accueil > FICTIONS DU MONDE | RÉCITS > Les villes qui n’existent pas > Les villes qui n’existent pas | Paris, rue Beauregard

Les villes qui n’existent pas | Paris, rue Beauregard

vendredi 28 décembre 2018

Un projet : constituer l’atlas des villes qui n’existent pas.

— Présentation du projet

— Sommaire des textes :

– #1 Bielefeld – #6 Atitlán – #11 Byblos - #16 Dugway – #2 Atlantide – #7 Babel – #12 Beauregard - #17 Tchernobyl – #3 Troie – #8 Potemkine – #13 Monde vide -#18 Eldorado – #4 Detroit – #9 Guanahani – #14 Çatal Höyük - #19 L’île de Bermeja – #5 Tombouctou – #10 Ghjirulatu – #15 Jéricho

Et pour continuer : la plus souterraine de toutes : Paris, rue Beauregard

La ville est sous la ville et ses racines qui plongent en elle sont un secret. Pendant le jour, on marche à la surface désertée des choses, la nuit seulement on comprend.

La nuit on sait sur quoi on repose, et ce n’est pas sur notre corps quand le jour on va d’un endroit du réel à ici, qui est toujours le même, non : pas le nôtre. Plutôt, la nuit avec les pensées plus précises et plus âpres, sans voile, on sait qu’on repose sur d’autres corps jetés en tas sous nos vies, des corps entassés sur quoi on a dressé la ville.

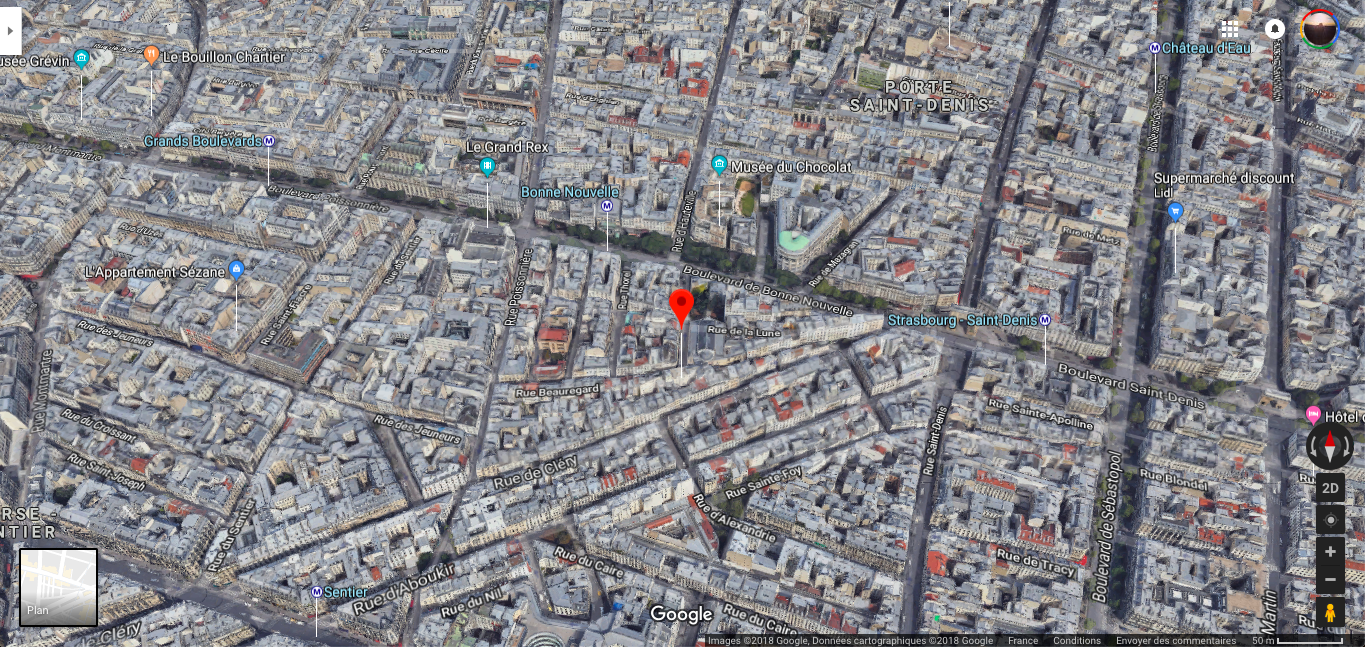

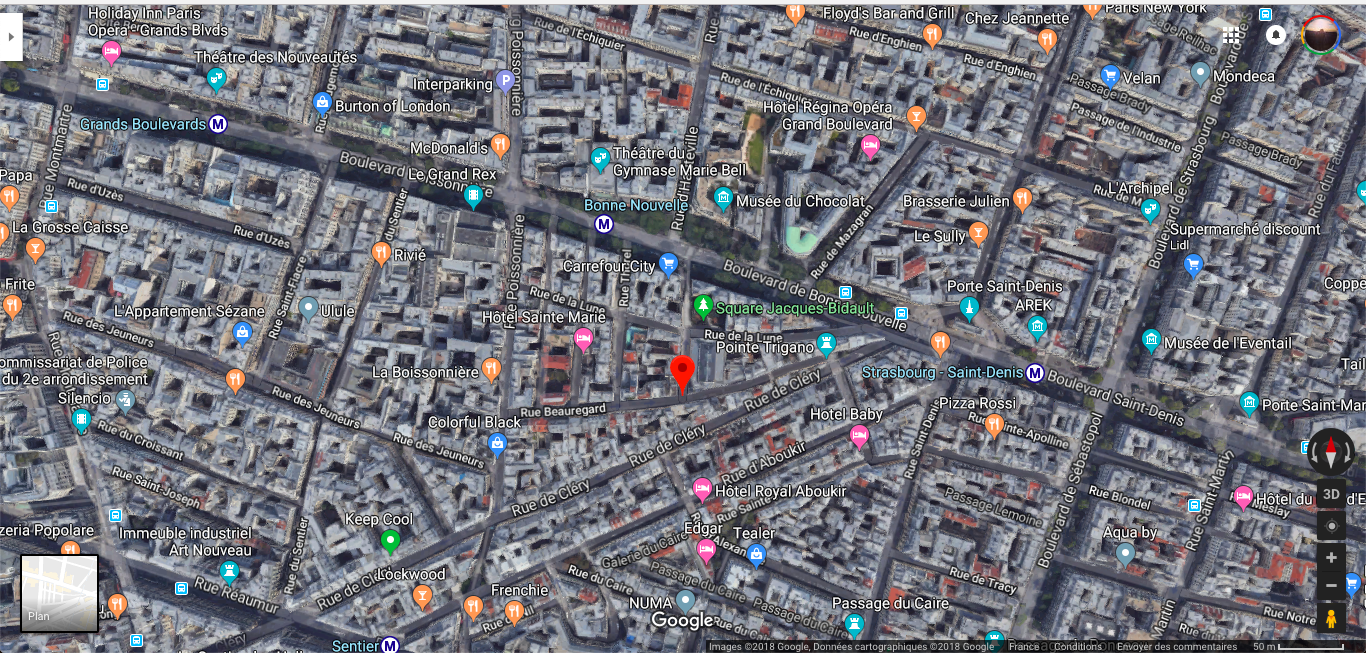

La rue est droite, longue, mais sans perspective. Chaque pas la dévoile : on comprend qu’elle tourne légèrement, que sa droite est une courbe, mais si faible, si faible. C’est son allure à elle, sa force de rue qui va toujours, sa vitesse de rue qui prend la tangente comme une fille irait sous la pluie en riant à minuit, qu’on la verrait de la fenêtre et dont on profanerait la joie.

Une vitesse ralentie parce que chaque pas vous élève dans l’ordre du monde : oh, légèrement, légèrement, comme sa courbe – on grimpe de quelques centimètres qui finissent par être des mètres, seize mètres. Au mitant de la rue on est au sommet ; ensuite on redescend la courbe vers les Boulevards qui cernent à droite, et Montorgueil à gauche.

La ville n’est pas ce que l’on croit, cette terre de toujours hérissée de maisons avec des hommes au dedans qui souffrent et désirent ne pas souffrir. La ville était parfois tout autre chose, par exemple, le contraire d’une ville, de la terre meuble et noire, des champs incultes, des forêts épaisses et sans nom, avec des animaux sauvages qui souffraient sans rien connaître du désir de ne pas souffrir.

Ici, la terre par exemple s’étalait de tout son long, droite et non pentue, sans courbe et sans vitesse, avec l’allure arrogante que possèdent les siècles quand ils se pensent éternels.

1184. À dix-neuf ans, Philippe Rex francorum et bientôt Rex Franciæ gouverne. Cette année-là, il voudrait répudier Isabelle – pour convaincre son époux royal de n’en rien faire, elle marchera pieds nus vêtue en pénitente, voile noire et haillons, autour des églises de Senlis (il y a en tant : moi aussi j’ai marché autour d’elles) : et elle le convainc.

On est dans ces années-là, où il faut se flageller publiquement pour rester reine. C’est aussi dans ces années-là qu’on recouvre la terre des villes de pierre : on pave largement Paris par décision royale.

Jusqu’alors, les immondices, boues, matières fécales humaines et animales mêlées, ordures, rats crevés et enfants morts nés, tout cela on le jetait devant soi, à même la terre elle-même qui l’avait produit, et qui saurait bien quoi en faire , puisque ce n’était pas choses humaines.

Mais les hommes devenaient plus nombreux à être des hommes qui ne faisaient que produire davantage de boues et d’enfants morts, d’ordures crevées, matières inhumaines, immondices : qu’en faire ? On s’organise, on sait faire cela depuis qu’on fait les villes. L’organisation tient en peu de choses : on prend les matières crevées, on les déplace, on les dépose quelque part qui n’est pas chez soi, et on rentre, on va crever de la matière, l’amasser pour la déposer ensuite plus loin.

C’est tout.

Ces tombereaux où on amène l’immondice sont connus : la butte aux Papelards, derrière Notre-Dame ; la butte des Moulins, près des rues Neuve-des-Petits-Champs et Saint-Honoré ; la butte Baillis, sur la Place du Carrousel ; la butte Meslay, près du boulevard Saint-Martin à hauteur de la rue Meslay – et donc la butte de cette rue qui monte désormais : la Butte-aux Gravois, sur quoi on a fini par planter l’église Bonne-Nouvelle, et cet immeuble où pendant cinq ans j’aurai vécu.

Ici donc, si la terre s’élève – seize mètres –, ce n’est pas à cause de la terre elle-même, qui est dessous les seize mètres où je marche et appuie mon corps pour déposer mon ombre et des désirs de vingt ans : ce sont seize mètres d’immondices, d’ordures, de rats crevés, d’enfants morts nés, de crachats, matières fécales humaines ou pas, matières plutôt inhumaines et tout cela mêlés et entremêlés sur quoi je dépose ombre, désir, corps de mes vingt ans.

D’ici, on jouit d’une belle vue sur les champs alentours qui n’existent plus. On ne voit que les arrondissements au delà des grands Boulevards, on peut apercevoir la Gare du nord en plissant les yeux.

Au temps des champs encore ouverts sur la perspective permise joyeusement par les immondices, on nomma la rue Beauregard : oui, la vue est belle, quand on prend appui sur les cadavres.

Car aux immondices on a mêlé les cadavres aussi, pas seulement des enfants à peine nés. Mais des vrais, des hommes en chair et en désir. Ici étaient les remparts levés à coup de fouets, à coups d’hommes tombés d’épuisement ou sous les pierres mal ajustées : ici, à même le lieu où on tira la terre pour l’élever, et le bois et la pierre, on a enfoui aussi ceux qui sont morts pour bâtir des remparts qui ne sont aujourd’hui qu’un boulevard où se jouent les mauvais théâtres, et les manifestations sages vers République.

Cinq ans j’ai vécu là, gravissant chaque jour et chaque soir la butte, un cadavre après l’autre. Je ne comprenais pas pourquoi les deux rues autour – Montorgeuil et Saint-Denis – contournent la butte ; je sais maintenant que l’odeur devait y être insoutenable.

1566. Depuis la rue Beauregard, on jouit aussi de la vue du siège de Paris par Henri IV, qui rasera toutes les maisons de la butte. On reconstruira tout au-dessus des ruines.

1624. On rase de nouveau : il faut construire une église – on rase et les débris accroissent encore la hauteur de la terre. Pour construire la ville, on la détruit : et ces ruines fabriquent ses fondations. Il faut vivre sur ces leçons aussi, qui sont autant de corps : mais qu’en faire ?

La ville est un souterrain : on ne marche que sur ce qui est enfoui. Pour atteindre la surface véritable de la terre, il faudra traverser les couches de cadavres qui forment le tapis sur quoi repose toutes choses, et nous-mêmes. La ville n’existe pas, non : elle n’est là que pour recouvrir les cris des morts, la puanteur des temps, les sanglots d’enfants avortés.

La ville qui existe n’a pas de noms, ou mille. Immondices et rats crevés la déplacent parfois, pendant notre sommeil. Des glissements sourds se produisent. La ville sous la ville est là, il suffit le soir de poser la main sur les peaux mortes, de prendre la main de la fille qui passe, de courir sous la pluie et semer les hommes, de chercher dans nos corps les profondeurs qui la ramèneront dans le cri du plaisir