Accueil > JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog) > alors il faut bien regarder devant soi

alors il faut bien regarder devant soi

jeudi 16 mai 2019

Mais que faire de son regard ? Regarder vers le ciel me rend nostalgique et fixer le sol m’attriste, regretter quelque chose et se souvenir qu’on ne l’a pas sont tous deux également accablants. Alors il faut bien regarder devant soi, à sa hauteur, quel que soit le niveau où le pied est provisoirement posé.

B.-M. Koltès, Dans la solitude des champs de coton

La peine et la peur, et l’humiliation et la honte, et quelque chose aussi — qui soit comme de l’herbe au milieu de ce fouillis — comme ce fouillis : tout qui se croise dans les phares des voitures ces soirs où rouler au-delà de la fatigue en laissant courir les pensées en soi, en laissant ruisseler parfois dans la musique l’eau du ciel sur soi ; en passant sous les ponts et en longeant les ruines, laisser venir à soi les images, les désirs, quel bordel camarade les cimetières qu’on habite et les villes qui sont plantées au milieu d’eux comme au travers de la gorge, et on n’est jamais sûr alors d’être parmi soi-même.

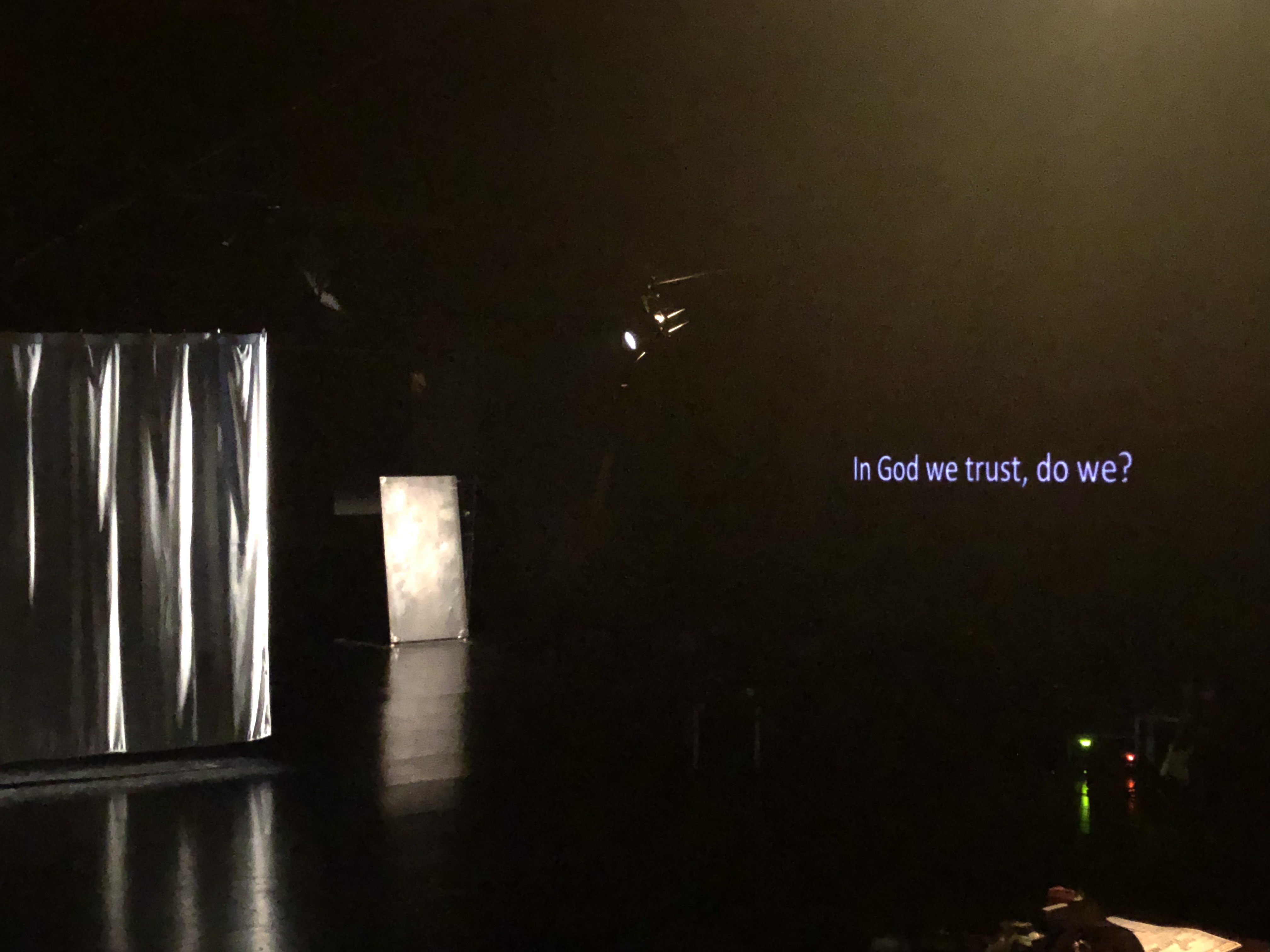

Quinze jours dans le théâtre pour trouver l’endroit du coup-fantôme, et on ne savait pas qu’il était dans l’offense. Quand mardi soir j’ai regardé — c’était la générale —, ce qui était bouleversant tenait à ce champ de forces des signes libérées de toute volonté extérieure à ce geste. On aura fabriqué ces jours un spectacle sur l’offense, et je ne le savais pas : je le réalise ce soir-là, et je ne le dirai même pas. Moi, je cherchais seulement quelque chose qui soit comme au milieu de ce bordel, un ange (et j’ai trouvé celui de Paul Klee).

Donc quinze jours de travail avec Koltès en appui. Le désir de ne pas faire une reconstitution de l’écriture — surtout ne pas faire du théâtre comme on lève un tombeau. Plutôt s’en saisir comme d’une métaphore. Les étudiants jouent et disent les mots pour s’en défaire et c’est mieux ainsi. Autour, je voudrais ne servir que d’appui, un mur sur lequel en courant on pourrait poser les deux mains et repartir en sens inverse.

C’est tôt le matin et tard le soir que la journée se passe et je ne verrai rien d’elle, et le temps ne s’attrape pas. Je n’arrive pas à compter les jours et le portrait de Saint-Just reste sur la table. Les appels en absence. Les messages qu’on n’envoie pas, les brouillons des mails en suspens et qui le resteront. C’est impossible d’écrire et c’est impossible de ne pas écrire : j’en suis là. Il faut respecter le silence quand c’est quatre heure du matin, que l’heure bleue chante dehors dans les arbres, qu’on ne sait rien de ce que les oiseaux se disent, peut-être qu’ils hurlent de joie dans l’indifférence de mes pensées, comment savoir (même si je sais, et que les écouter dans l’insomnie profane un peu leur joie oublieuse, lointaine).

Sur le plafond du café, un trois de trèfle est fixé au mur. Je ne l’invente pas.

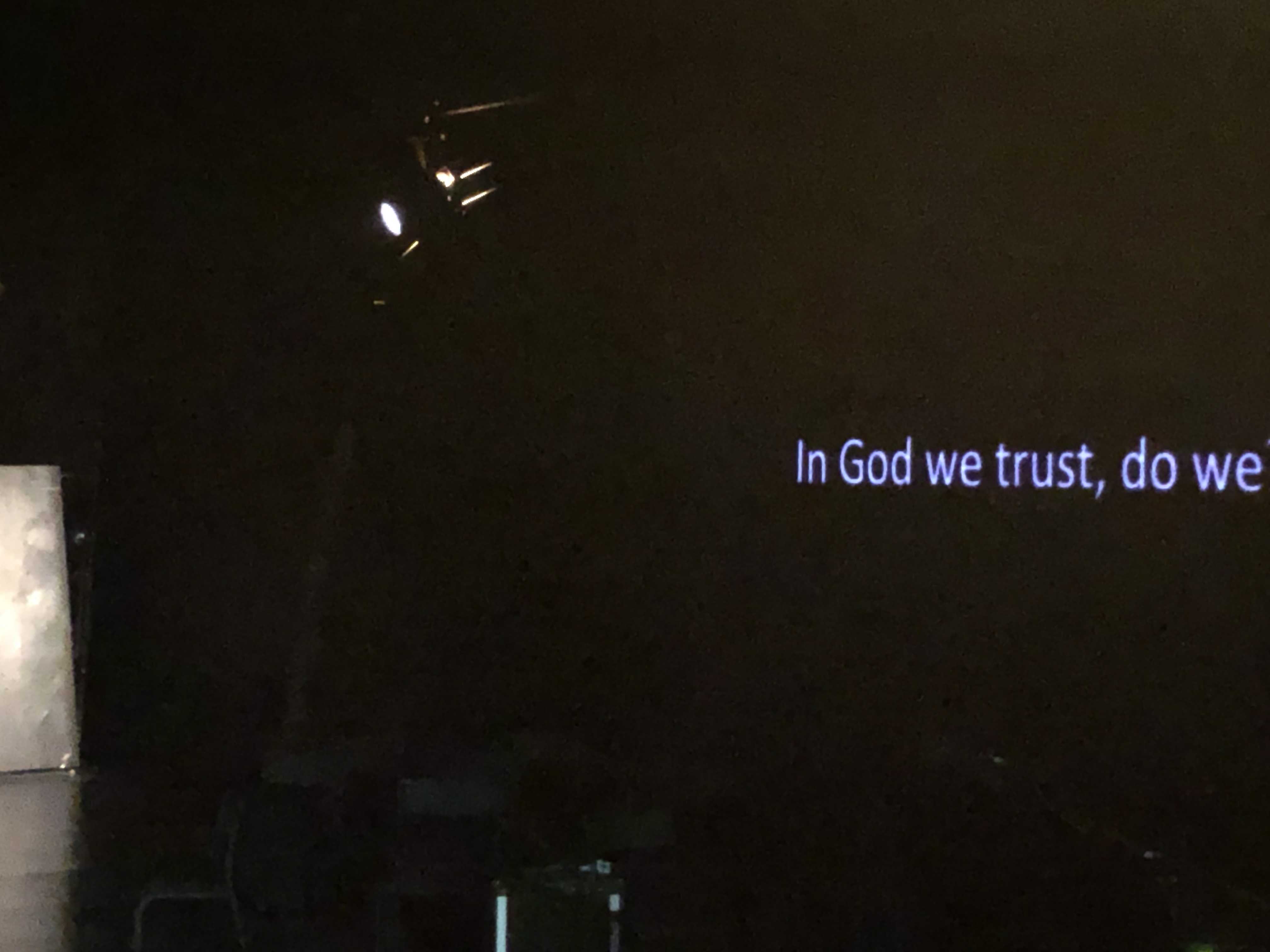

La scénographie est le contraire du décor : c’est aussi la peine qu’on éprouve à l’égard du théâtre de n’être que du théâtre, et qu’on habite provisoirement avec des signes qui pourraient le dire et l’insulter.

Vers le milieu du spectacle, il y ce geste de consoler le garçon qu’on est sur le point de gifler. Je note ce geste pour ne jamais l’oublier. Vers la fin encore : cet autre geste de se relever et de regarder.

Dans le noir qui suit le dernier noir, je ne sais pas à quoi je pense, peut-être à ce qui va suivre : et c’est aussi une qualité du présent, d’avoir de la peine pour lui et de l’aimer pour cela.