Accueil > FICTIONS DU MONDE | RÉCITS > Quand la nuit vient (un récit) > Quand la nuit vient | Les écoles #4

Quand la nuit vient | Les écoles #4

mardi 21 mai 2019

— sommaire

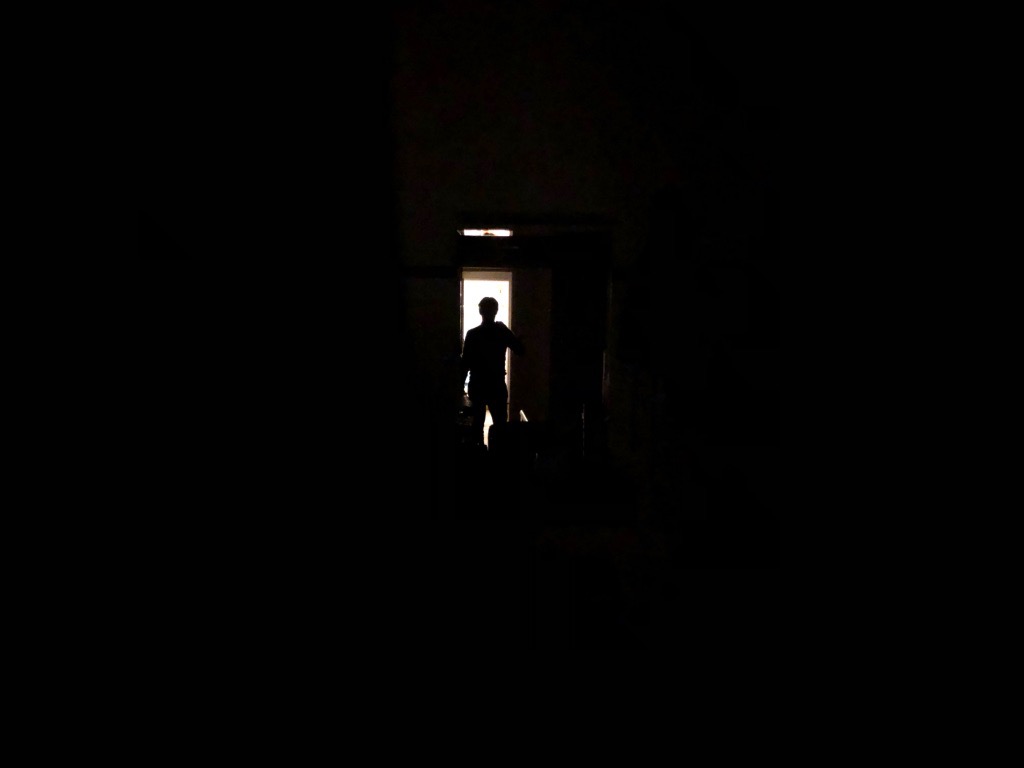

Il passait devant parfois. À chaque fois le souvenir s’éloignait. Ce n’était pas si ancien pourtant. Sans doute, s’il était entré, comme une bouffée d’air cela serait revenu. Tout serait resté à la même place. Et fatalement lui serait venu le cœur au bord des lèvres comme devant un cadavre de bête on reste immobile avant de chercher un endroit où l’enfouir.

Les longs couloirs, les fenêtres hautes qu’on n’atteint pas du regard, les angles droits qui débouchent sur les mêmes couloirs creusés de mêmes fenêtres et sur les murs des toilettes les inscriptions obscènes, tous ces bruits de fond comme un endroit de passage où on ne fait que passer tout le jour. Des cours, des paroles qu’il avait sans doute dû entendre, des mots qu’on lui avait appris aussi, il n’était rien resté en lui. Mais le bruit des passages et des corps, oui. Mais l’image des couloirs vides aussi, oui : des couloirs soudain pleins quand l’heure sonne puis quelques secondes après de nouveau vides. La sensation du poids des heures surtout : oui, il s’en souviendrait toute sa vie – comme au fond de la gorge, ce qui jamais ne s’expulse.

Quelques années seulement passées là, ce n’était pas grand-chose et pourtant : c’était toute son enfance et sa jeunesse.

Il se souvenait de ses études seulement comme de quelque chose qu’il avait oublié. Un oubli précis, fabriqué par les longs couloirs et les foules de passage sous les fenêtres. Un oubli enveloppé d’une colère étrange. La colère de n’être pas ailleurs.

Il avait appris au moins cela, pendant ces heures : cette colère, muette et immobile. La colère contre rien, la violence sur le temps qui passait toujours semblable et l’immobilité des minutes qu’il traînait d’une salle à l’autre.

Le savoir mort de ceux qui le tenaient comme d’un bien, c’était bien sûr un prétexte pour organiser tout cela, les jeux de pouvoir, et plus haut aussi, dans les sociétés humaines. Les livres qu’on lui faisait lire n’avaient rien à voir avec ce pourquoi ils avaient été écrits, rien.

Lui il les lisait la nuit seulement, le jour on lui posait des questions, et il répondait ; il avait parfois juste, il avait parfois faux. À chaque fois, le sentiment de répondre à côté. À chaque fois, la colère de n’être pas ailleurs.

Il en avait éprouvé une profonde haine, sans acte, toujours de silence, plutôt comme une nausée qu’on retient dans la bouche avec la salive et qu’on avale parce qu’elle n’est pas assez âcre.

Il avait découvert dans quelques livres, pas beaucoup, la peine de vivre nommée enfin. C’était une saison, une seule, il avait lu ces livres coup sur coup, et surtout un, stylo en main. Le livre appelait. Le livre disait tout le contraire de cette vie, et le contraire aussi de l’endroit où on enseignait le livre. Comment l’accepter ?

Un jour, il n’était plus revenu dans ces couloirs.

Il se souvenait qu’un soir, dans les derniers jours de sa vie d’étudiant, il s’était promis que lorsqu’il en sortirait, il ne passerait plus devant cette façade sans cracher sur le sol.

Quand il se rappelle cette promesse, il avait un peu honte de lui : d’avoir accordé un soir une telle importance à ces longs couloirs d’ennui.

La seule chose qu’il conservait, c’était la tendresse pour les inscriptions obscènes dans les toilettes. Il y pensait, et il s’éloignait.

Il tâchait de se souvenir des livres qui avaient tant compté : mais cela aussi il l’avait oublié. Sauf un.

Sauf ce livre, qui était devenu illisible sous les coups du stylo – il ressemblait un peu alors aux inscriptions obscènes sur les murs.

Il pouvait bien pleuvoir sur le livre, ça n’aurait rien changé, seulement gonflé davantage les feuilles et dessiné sur les griffures d’autres cernes.

D’ailleurs c’est sous la pluie que ce jour là il était passé devant la façade, pas besoin de cracher.