Accueil > LECTURES | LIVRES, PIÈCES, FILMS > littératures > Jan Zabrana | Journal du silence

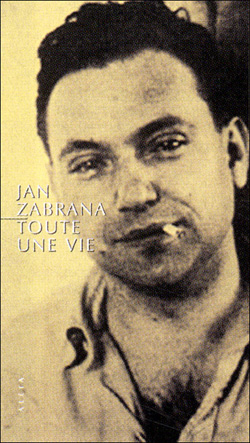

Jan Zabrana | Journal du silence

Toute une vie, Allia

mardi 25 avril 2006

Né en 1931, Jan Zabrana fut exclu de l’université en 1952 pour “inaptitude politique à l’étude”, en raison de l’activisme politique de ses parents, condamnés à dix ans de prison après le coup de Prague en 1948. Il renonça à écrire pour ne pas se compromettre - la censure soviétique sévissant jusqu’au milieu des années 60, avant une phase de libéralisation relative. S’il publia quelques recueils de poésie et trois romans policiers vers la fin des années 60, il ne se résolut jamais véritablement à écrire (le simple fait de "passer" la censure invalidait toute œuvre à ses yeux), mais il ne voulut pas non plus trouver refuge à l’ouest, préférant demeurer à Prague. D’abord ajusteur-mécanicien dans une usine de construction de wagons de chemin de fer, il devient traducteur en 1955 : il traduisit toute sa vie des ouvrages russes qu’il méprisait. Son journal, publié partiellement par Patrick Ourednik aux éditions Allia (dans un choix de textes couvrant la période 1968-1984), témoigne avec violence du silence auquel il fut contraint, de l’hypocrisie des intellectuels de l’époque, de l’œuvre sacrifiée d’une génération. Jan Zabrana meurt en 1984.Jan Zabrana, Toute une vie, Allia, 2006 (posth)

La nuit n’est pas ce que l’on croit, revers du feu,

Chute du jour et négation de la lumière,

Mais subterfuge fait pour nous ouvrir les yeux

Sur ce qui reste irrévélé tant qu’on l’éclaire.Les zélés serviteurs du visible éloignés,

Sous le feuillage des ténèbres est établie

La demeure de la violette, le dernier

Refuge de celui qui vieillit sans patrie.Ph. Jaccottet

Sur cette vie pèse comme une chape de plomb et de silence ; de nuit épaisse et de froid. Un silence imposé pendant cinquante ans sur un pays, une génération entière sacrifiée à l’idéal totalitaire soviétique. « La meilleure chose que j’ai vue dans ce monde fut le ciel, la meilleure chose que j’ai entendue dans ce monde fut le silence, la meilleure chose que j’ai connue dans ce monde fut la solitude. » Ces phrases sont celles d’un poète qui n’a que trop peu publié pour qu’on puisse parler d’œuvre à son sujet. Celles d’un homme humilié au quotidien, d’un fils qui a vu ses parents passer près de vingt ans derrière les barreaux pour des crimes imaginaires.

Emmuré dans une prison mentale, Jan Zabrana a patiemment tenu pendant près d’un demi-siècle, un journal du temps qui ne passait pas, loin de toutes rancoeurs et de tous ressentiments, mais avec une dignité violente, et une rare hauteur de vue.

« Au début de ma détention, pourtant, ce qui a été le plus dur, c’est que j’avais des pensées d’homme libre. Mais cela dura quelque mois. Ensuite, je n’avais que des pensées de prisonnier.’ (Camus. L’étranger.) Nous étions fascinés, envoûtés par cette phrase. (…) Je suis un prisonnier qui n’a pas quitté sa prison après l’ouverture des portes. (…) Cette longue réclusion a de toute façon détruit, déformé ma vie, à tel point qu’il est devenu inutile de s’essayer, de s’efforcer à quoi que ce soit. »

C’est un journal fragmenté, éclaté en mille morceaux sur quelques années, qui correspond le mieux du monde à toute cette vie ainsi brisée, entre désirs et impuissance – silence des mots, et fureur intérieure contenue, violemment contenue et enfin délivrée sous l’écriture. Un journal en forme de notes ; notes urgentes d’un temps qui est déjà de toute éternité passé. Quelques traces écrites sur les poussières d’un entre-deux du temps et de l’espace : des notes sans autre jalons précis que la douleur de l’ici et maintenant irrémédiable, irréfutable.

Ici, la Tchécoslovaquie occupée par les soviétiques : un pays d’apparences et d’illusions où chaque mot et chaque idée sont travestis, détournés vers des intérêts idéologiques meurtriers : un pays de fonctionnaires où les écrivains ne doivent écrire que les mots acceptables sous peine de ne plus exister. « Ce qu’est l’art, il n’y a plus que le censeur pour en avoir une idée précise. », note cruellement Zabrana. Quels choix alors ? Ecrire tout de même : mais devenir complice, et se compromettre ? « Voilà qu’auprès de chaque mot, on a posté des patrouilles et des sentinelles en armes. » Se taire, ne pas écrire alors. Faire semblant : « Tous ont fini traducteur. Tous. Moi le premier. »

Jan Zabrana travaillera toute sa vie comme traducteur. Il traduira le médiocre de ceux qui ont renoncé, chaque auteur publiable dans les dictatures de l’Est ne l’étant qu’au prix d’une complicité abjecte avec le régime. Zabrana traduira. Il fera de ce travail une torture de chaque jour :

« Travaille dans ce temps infâme. Dans le ciel se tient l’irréel qui répare nos vies. Va t’y poster. Travaille dans ce temps infâme. ».

Maintenant, entre 1968 et le début des années quatre-vingt : une époque qui n’aurait pas dû être la sienne, des années qui n’appartiennent qu’aux censeurs, aux délateurs et aux lâches. Une époque où tout est révolu et où le seul horizon, ce sont les années 50. « Ma mort est derrière moi… Loin, longtemps derrière moi… Là-bas, quelque part dans les années 50. (…) Et la mort continue ».

Car, après, il n’y a plus rien ; seulement un après vidé de toute substance et de toute vie. Après il y aura bien le printemps de Prague, cruel passage du « socialisme à visage humain » ; un visage définitivement barré pourtant par une cicatrice que rien ne saurait recouvrir, pas même des mensonges. « Mort à tout ce qui est libre. C’est ce vers quoi tout tend, partout dans le monde. »

Les années cinquante reviennent comme un leitmotiv, obsédant la conscience d’un homme mort le jour de sa naissance : « Où sont ces années où je me perdais quotidiennement, et où cependant j’étais davantage moi-même ? » Ce livre est le témoignage d’une jeunesse échouée comme une lame de fond où viennent se briser tous les espoirs, et toutes les illusions. « Moi aussi j’ai vu le sang du poète sur le trottoir. Moi aussi. Moi aussi j’ai vécu dans l’Histoire. »

Une immense vague d’où émergent quelques débris, quelques fragments éparpillés sur la page. Les années cinquante : celles des vingt ans, des promesses de possession, de conquête, de soumission de tout dans tout, dans l’art. Mais après, c’est devenu trop tard. La nuit, sans lendemain, sans envers. La nuit qui continue après elle. Se poursuit et poursuit les vivants. « L’obscurité ne m’a pas fait taire mais la nuit recouvre mon visage. »

Paul Eluard avait dédié L’Amour, la poésie « A la nuit qui prépare un jour interminable ». Chez Zabrana, l’écho trouble de cet interminable est palpable à chaque page, l’interminable d’une nuit sur le point toujours de se briser et qui inlassablement se répète. Cependant, comment citer Eluard, « et son âme roulée dans les excréments de la lâcheté, [qui] émet de l’ambre jusque de l’au-delà… », Eluard complice par aveuglément des crimes soviétiques ?

Le livre de Zabrana est ainsi éminemment politique puisqu’il ne cesse d’interroger la place de l’artiste dans le monde – sa place, c’est-à-dire son rôle, sa valeur, la portée de sa voix, la dimension éthique enfin d’une parole qui ne saurait feindre d’ignorer la situation politique et sociale dans laquelle elle se répand, de laquelle elle doit s’extraire pour exister. « Ne donne pas de coup de pied dans les choses que tu peux contourner, mais n’y touche pas, ne les ramasse pas non plus (voilà qui me paraît être une définition générale de la poésie.) » Oui, surtout ne pas se montrer complice de l’horreur, mais ne pas l’oublier, jamais.

Alors ces notes. Destinées à n’être pas lues, ni publiées, ni diffusées. Ecrites dans l’urgence de dire, et d’écrire : une œuvre sans fond, sans forme : le contraire d’un livre, en somme. Il s’agirait seulement de témoigner de cette mort au quotidien, de voir en face le temps qui passe, qui ne cesse de passer et qui nous oublie, ravage ; un jour de plus confondu dans un jour de moins – un jour et un soir déposés sur les mensonges et contre les autres jours possibles qui ne passeront plus. Non pas l’occasion de se venger, de dire ses petites haines, et ses amertumes ; non pas un journal d’arrière cour : un journal de survie : « Ces notes ne sont pas un journal, mais un diagnostic. Le mien. ».

Une tentative pour malgré tout, trouver les preuves au fond de soi, d’une vie qui aurait pu se dérouler. « Cette lumière, elle nous absorbera, Cette année toi, l’an dernier, la poésie. Nous sommes morts. Mais même morts Nous nous réveillerons tôt le matin » Un réveil au goût de sang, de poussière et de cendre.

Une phrase hante le livre : Dante, comme un mauvais rêve : « Où tout cela est-il passé ? “Je ne mourus pas, et pourtant nulle vie ne demeura pas.’’ (Dante, La Divine comédie) » A l’inverse du projet proustien de retrouver le temps par l’écriture, la vie a ici chassé le temps de la vie ; ne reste qu’un insupportable – pourtant supporté, malgré tout, et c’est ce qui fait tout le tragique de cette vie – mouvement immobile des jours qui se succèdent n’apportant rien d’autre que la confirmation brutale de l’apesanteur des êtres et des choses. (On ne cesse de penser à Baudelaire, ici, à ce soldat de désespoir et d’abandon :

« Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu’en ses ennuis

Elle veut de ses chants peupler l’air froid des nuits,

II arrive souvent que sa voix affaiblieSemble le râle épais d’un blessé qu’on oublie

Au bord d’un lac de sang, sous un grand tas de morts

Et qui meurt, sans bouger, dans d’immenses efforts. »

Parfois le chant reprend ses droits, mais pour ne dire que la fêlure qui l’entrave (« … ne pleure pas. Personne n’a tranché le fil de l’amour »), souvent l’écriture n’est que la forme sublime de ces efforts immenses qui retardent la mort (« Nous mourrons comme des cheminées. Noirs de part en part. Mais innocents. ») Toujours, dans la nuit qui peuple les silences, à l’ombre de ce tas de morts, de ces poètes interdits, résonne l’écho d’un chant possible mais inaccessible à celui que tout espoir a abandonné :

« Va vite toucher du bois, il y a des boîtes pour ça,

Au cimetière, va toucher les bières.

La nuit, issue de leurs entrailles noires, s’achève,

Un jour blanc comme les entrailles se lève. » )

Rarement on vécut la mort ainsi ; la fin de tout, et son prolongement à la surface de tout ce qui jadis vivait. « Nous mourrons de toute façon Avant que mort ne vienne Nous marchons à l’unisson Chaussés pour la scène »

Une phrase pourrait enclore tout la portée politique, poétique, et humaine de ce livre : « Jamais ce ne fut et déjà cela disparaît. ». Le souvenir est ici l’envers du regret ; il est à proprement parler une nostalgie. Pas le sentiment vulgairement actuel de regretter un temps qui n’a jamais existé autre part que dans ses propres désirs régressifs : mais une véritable douleur du passé : penser sa vie comme un immense anachronisme. Un exemple parmi tant d’autres : le souvenir de sa mère s’attache à son manteau jaune, passée de mode après vingt ans de prison : le jaune n’est nullement ici une anecdote mesquine, il est la violente couleur de la mort : le temps a passé sans elle, et quand elle ressort de cette mort, bien vivante pourtant, il lui faut subir cette humiliation joyeuse du démodé : de l’anachronisme définitif et brutal qui rejette les morts de l’autre côté du temps, où sont les naufragés de l’histoire. « Les Epuisés de l’histoire. » comme l’écrit Zabrana.

Le livre égrène ainsi au fil des pages, les noms de ces épuisés, la litanie des oubliés, des morts et des poètes qui n’ont pas écrit, ou si peu. Des noms inconnus dans la splendeur de l’anonymat, scandés comme autant de victoires sur l’oubli et les tortionnaires : « … scalper les rêves de toute une génération, scalper les crinières de trois générations – pour qu’ils resplendissent dans la nuit grise du siècle comme une lune rance, morte ». L’auteur est l’un de ces poètes, ceux qui n’ont rien écrit, mais qui ont vécu ces jours, confinés dans cette douleur de ne pas vouloir écrire une ligne qui passe l’ici et maintenant infâme.

La vieillesse étreint si tôt, dès les premiers jours de prison : il n’y a plus qu’à rejouer le vieux mythe de Sisyphe : toutefois, dans sa soumission, il ne faut plus l’imaginer heureux, mais abandonné, disparaissant sous les copeaux du corps : « La condition sisyphienne : se couper les ongles. Toujours et toujours. Jusqu’à la mort. » C’est un ouvrage qui ne connaît pas la limite du temps : après la mort, les ongles continuent de pousser.

Dans cette vie de forçat, il a fallu subir la solitude d’abord, et puis surtout, la réclamer : ne pas vouloir être contaminé par le résignation des autres, par leur complicité, leur lâcheté. « Porter le deuil sur sa manche (…) afin que personne n’ait l’idée de se mettre à plaisanter avec vous. »

Il faudrait jouer aux morts dans ce pays pour survivre… Il y a aussi des moments de révolte, des réveils en sursaut où éclate un espoir sans borne, mais le prix à payer est immense, une solitude à l’égal de cette vie : « Qui a réussi, de son vivant, à se dégager de sa tombe, récolte la haine. Jamais on en lui pardonnera cette insolence opiniâtre. Jamais. »

« J’écris le plus quand je n’écris pas. Une vieille expérience. » Le livre que nous tenons entre les mains est donc bien l’écho lointain et sali par les mots, blanchi par l’écriture, d’une douleur muette ; l’écrivain doit se taire dans ce monde pour demeurer encore un homme digne de survivre et de se tenir debout. « Non pas mon royaume pour un cheval, mais “Ma vie pour des livres“. C’est ce que j’ai donné, c’est comme ça que j’ai flambé ma vie. Tout ça en pure perte. » C’est cette perte que nous lisons, ou pour mieux dire, ces chutes de la vie, recueillies au présent rejoué d’une vie qui voudrait s’inventer autre, et ailleurs. Mais qui n’a pas renoncé à trouver dans la langue, des manières de lui résister.

Ce livre, à plus d’un titre, est une résistance. « Convenable. Propre. Un petit monsieur bien propre. Propre et perdu. C’est moi. Il s’est vraiment donné un mal de chien dans cette putain d’existence. Pour qui ? A quoi bon ? Pour qui ? Qui s’intéresse à l’échappée individuelle d’un type qui n’avait pas d’autres choix ? Tout ça pour rien. C’est comme ça. Voilà l’histoire. Et elle n’est pas terminée. »

Cet homme pourtant ne s’est pas résigné à abandonner, et a poursuivi ce journal des années durant ; des pages inutiles, glorieusement inutiles lancées à travers les années comme une pierre de plus qui finira par tomber de l’autre coté de cet ici et maintenant ; ultimement déchiré le mur des hontes et des sacrifices. Déchirés tous les murs de notre appartenance. « Que deviennent nos rêves après notre mort ? Qui les rêvera ? »

C’est là que ce livre trouve encore son urgence : ce « nous » porté tout au long d’une vie en dépit de toutes les solitudes. Il nous invite à voir que ce journal n’est pas uniquement le témoignage d’un homme mais qu’il est aussi une expérience de s’élever à l’universelle résistance à la vie. Un témoin transmis aussi, à d’autres générations de damnés, et à toutes les autres. « L’espoir meurt en avant-dernier ». En dernier meurt le corps. Mais les rêves ne cessent pas.

Qu’il faille changer la vie, ou le monde, il y aura toujours en tous lieux des générations qui auront charge des rêves à poursuivre après la mort. Et des luttes vainement menées. Combien vainement poursuivies malgré tout. Pour Zabrana et pour les autres. Pour les aubes ultimement déchirées qu’annoncent toutes ces nuits sans horizon.